入社1年目がTably代表 及川卓也さんから学ぶ「ユーザー価値を高めるペルソナの立て方」

★こんな人におすすめ★

・PMになりたい人、PMの仕事に興味のある人

・事業立案系のサマーインターンに参加する予定の就活中の学生

★こんなことが書いてあります★

・プロダクトの価値ってどうやって決めるの?

・ペルソナを立てる上で気をつけること

今回、新卒入社17名の研修の一環として、Tably株式会社の及川卓也さんと小城久美子さんを講師にお招きし、プロダクトマネジメント勉強会(全2回・1回90分、以下PM勉強会)を行いました。

今回は前回に引き続き第2回の講座ということで、"顧客(ユーザー)価値の最大化"のためにやるべきことにフォーカスしてお話いただきましたので、そこでの学びを紹介していきたいと思います。

プロダクトの価値は"提案"するもの

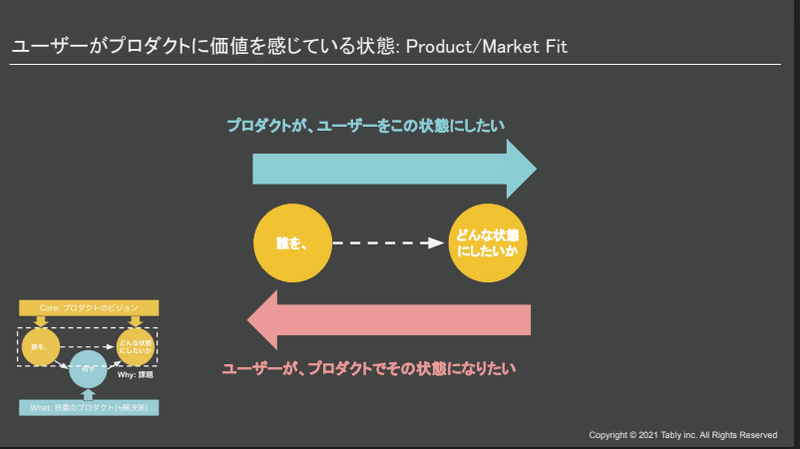

そもそもプロダクトは、「誰を」「どんな状態にしたいか」という根幹の発想があり、その解決のために生み出されるものです。

そのためには、受け手であるユーザーが求めているものを理解し、プロダクト提供側とユーザー側の双方の視点でプロダクトの価値を定めることが必要です。

ユーザーに対して、はじめから固まりきった価値を提供するのではなく、まずはそのプロダクトの価値を「提案」するという姿勢が大事だということですね。

かくいう私も猪突猛進型の一面があるため、この記事を作成するにあたって、読み手が求めているもの、抱えている課題に対してどのような価値のある記事を書くべきか、熟考しないまま書き始めてしまっていました。

PMに限らず、まず受け手の視点を深く理解し、その上で提案すべき価値を考えて取りかかるべきだと身をもって感じました。

なぜペルソナを決めるのか?

プロダクトはユーザーに価値を提案することが重要であることが分かった上で、その価値を提案する「ユーザー」をしっかりと定義しなければいけません。

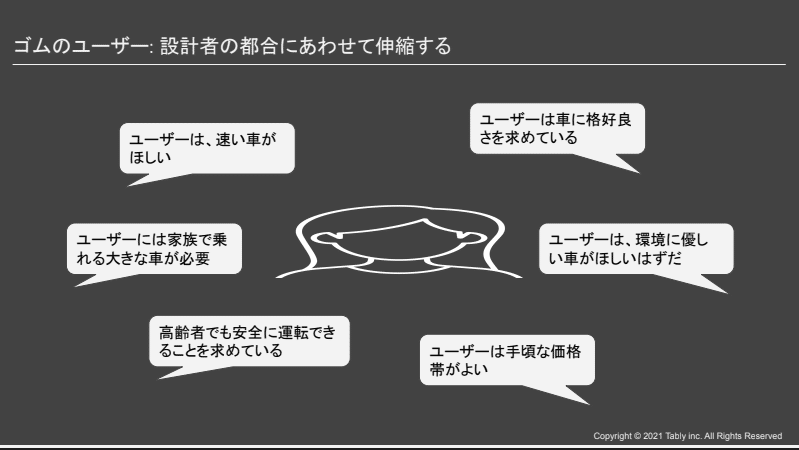

定義せずに架空のユーザーを想定したままだと、ユーザー像を設計者の都合の良い方向へ伸び縮みさせてしまいがちです。これをよく、"ゴムのユーザー"という言葉で表現します。

第1回の勉強会でワークとして行ったエレベーターピッチでは、プロダクトの価値について議論する前に、どんなユーザーがこのプロダクトを求めているのかという前提条件を揃えていなかったため、意見が分散してしまいました。

ユーザーとなる誰か1人を明確に定め、その人に対してちゃんとプロダクトが刺さるのかどうかを考えることが重要だと痛感しました。

ペルソナは状態だけでなく、"シーン"で捉える

そこで、ペルソナという概念が活きるのですね。みなさんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

ペルソナ、つまり任意のユーザーを詳細に決め、プロダクトを作る段階で共通認識を持って議論することで、目指すべきプロダクトの価値が揃っていきます。

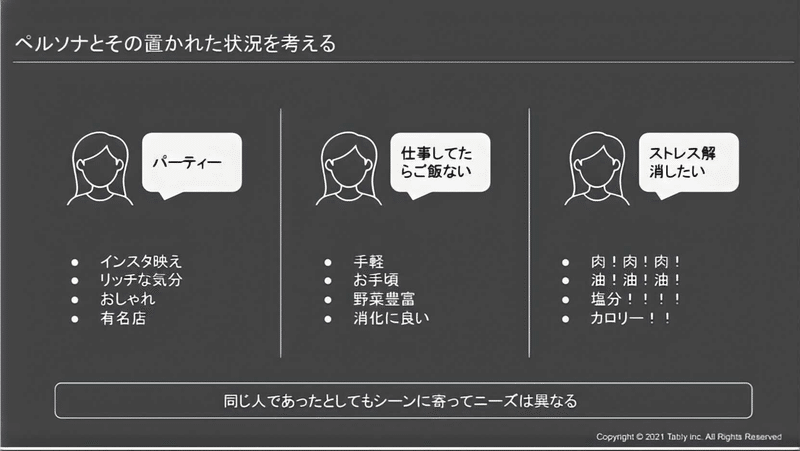

ただ、「ペルソナとして詳細な人物像を設定するだけでは足りない。」と小城さんは言います。同じ人でも置かれている状況によってニーズは異なるため、状態だけではなく、彼らの"シーン"まで捉えてあげることが重要だということです。

またペルソナを固めていく上で、一人のユーザーに絞りきれず、なかなか議論が集約されないことが多々あります。

そんな時は、STP分析と呼ばれる手法や、6つの評価軸(6R)をもとにペルソナを考えてみるとよいそうです。

議論が白熱して進まなくなったとき、一度冷静になって物事を俯瞰してみると、解決の糸口がすんなり見つかることはよくありますよね。

プロダクトを生み出す上で考えるべき物事を段階的に理解しておくことは、PMとしてかなり重要なんだなあと実感しました。

-まとめ-

今回は、及川卓也さんによる第2回PM勉強会を開催していただきました。

前回の第1回よりさらに解像度を上げ、プロダクトマネジメントにおけるユーザー価値の向上にフォーカスしてお話いただきました。

記事の都合により割愛しましたが、他にも、プロダクトを階層的に捉えることができる”仮説のミルフィーユ”などについても解説していただき、今回もとっても学びの深い1時間半でした。

今回は研修の一環として、及川さん、小城さんをお呼びし、PM勉強会を開催させていただきましたが、他にもSmartNewsのブランド広告責任者を勤めていた経歴のあるすがけんさんなど豪華講師の方をお呼びしての勉強会や、ウェブサイト自主制作、SQL勉強会など、充実した研修制度があります。

少しでもエン・ジャパンに興味をお持ちの方は、下のリンクからインターンシップ『edge』にエントリーしてみてください!

![en-japan デジタルプロダクト開発本部 | note [公式]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/poc-image/production/d7aef963c99793b953f4e9f675bdb00efeb84f807c9cbed4ce6e81bc6773.png)

![en-japan デジタルプロダクト開発本部 | note [公式]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/21041966/profile_0a3f3ad80dfbe9e61deef22364cc3f3f.png?width=60)